Описание

Кумжа, кемжа, черноморский лосось – все это лососевые, с общим названием кумжа.

Не нужно путать ее с кунджой, которая является гольцом .

Если брать латинские названия, то кумжа – это многочисленные Salmo. Вообще, это очень интересный лососевый вид, он бывает как проходным, так и пресноводным. Причем вполне может переходить в разные формы по мере надобности.

По этой причине существует множество разновидностей этой рыбы, разных по размерам, внешности и даже поведению. Даже в одном озере можно встретить матерого хищника, весом до 10 килограмм и мелкую рыбешку, живущую на рачках и планктоне, и оба они будут называться кумжой.

Поэтому, общее описание этой рыбы дать довольно сложно.

Озерная и ручьевая форели – пресноводный подвид кумжи, хотя раньше считалось, что это два отдельных вида. Интересна метаморфоза, случившаяся в Новой Зеландии. Привезенная туда ручьевая кумжа, ушла в низины и превратилась в проходную форму.

Выделяют несколько подвидов кумжы, это:

- аральская,

- каспийская,

- черноморская,

- предкавказская,

- эйзенамская (живущая исключительно в озере Эйзенам между Дагестаном и Чечней).

Все эти лососевые имеют характерное торпедообразное тело с мелкой чешуей, голову с широким ртом и многообразные пятнышки по телу. В отличие от семги, пятна есть и ниже боковой линии. Красные, черные, оранжевые, круглые либо х-образные, у каждого вида кумжы – свои. У некоторых пятна могут отсутствовать.

Так как этот вид очень изменчив, то и «характерная торпедообразность» довольно относительна. Цвет может изменяться от почти черного, до серебристого с разной степени темноты спиной.

Продолжительность жизни кумжы до 20 лет. Проходной вид в среднем вырастает до метра и даже больше, и весит 8-12 кг, ручьевая форель — до 50 см и весит до 2 кг, озерная – 70 см и весит 6-7 кг. Самый крупный из них – каспийский подвид, поймана рыба в 51 кг весом, сейчас они редко превышают 13 кг.

Места обитания

Пластичность кумжы объясняет и довольно широкий ареал ее обитания. Если брать обобщенно – это северная сторона бассейна Атлантического океана. Плюс бассейны Черного, Каспийского, Средиземного морей. В Аральском практически перестала встречаться.

Еще различные высокогорные кавказские и альпийские озера, чистые ручьи и холодные речки. То есть, это Центральная и Южная Европа, часть Центральной и практически весь Северо-Запад страны. Благодаря усилиям человека, эта замечательная рыба появилась в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии.

Поведение

Пресноводная форма любит холодную, чистую, богатую кислородом воду. Предпочитает либо высокогорные озера, либо горные речки. Нередко бывает в равнинных реках и ручьях с родниками и ключами. Проходная форма старается держаться устьев рек и побережий. Любит каменистое и мелкогалечное, а также песчано-галечное дно.

В зависимости от вида, стоит либо в ямах под перекатами, завихрения и границах двух струй, либо в тенистом глубоком месте. Зимовать этот лосось частично заходит из моря в реки, частью же остается в прибрежной зоне. Все зависит от температуры воды.

Нерест

Кемжа, как проходная, так и ручьевая размножается в реках. Половозрелой эта рыба будет на 3 – 5 году жизни. Озерная нерестится соответственно по месту обитания, но часто выходит и в реки. Проходная кумжа, длительных нерестовых переходов не совершает.

В разной местности нерестится с конца сентября до февраля. Некоторые подвиды размножаются весной. Если водоем содержит пресноводную и морскую форму, то они нерестятся вместе и создают общую стаю. Икру откладывают в гнезда, количество ее в среднем 5 тыс икринок, икра крупная. Отнерестившись, проходная кумжа уходит на жировку в море, ручьевая и озерная форель — на обычные места обитания.

Малек выходит через 2-4 месяца. У проходной кумжы, молодежь живет в реке до 7 лет, потом выходит в море, озерная молодь уходит обратно в озеро через 7-11 месяцев. Размножаться наш лососевый вид может до 8 раз за всю жизнь.

Питание

Кумжа – хищник, поедает разную рыбу, рачков, моллюсков. Употребляет беспозвоночных, икру, не откажется от собственных мальков. Ручьевая и озерная форель, а так же молодежь проходной формы очень уважает различных насекомых, как водных, так и летающих – поденку, жуков и т.д. Ест в течение всего года.

Причем, во время нереста, в отличие от других продолжает питаться, хоть и не так активно.

Промышленное и любительское рыболовство

Кумжа это ценный промысловый вид и широко используется в разведении. Вообще, несмотря на географически широкое место обитания, вид этот довольно малочисленный, а в некоторых районе и вовсе пропал в естественном виде, благодаря постройке плотин, нерациональному вылову, загрязнению вод и браконьерству.

Особенно это касается ручьевой форели, которая занесена в Красную книгу России, и во многих областях запрещена к вылову.

Так же запрещен вылов Черноморского лосося (кумжи). Минимальный размер пресноводной кумжи для любительского и спортивного рыболовства в разных регионах составляет 15-20 см, озерной форели 30-60 см, морской – 30-40 см.

Способы ловли

Так как этот лососевый вид — хищник, поэтому поймать его можно при помощи , , летней и .

- При ловле из приманок подойдут попперы, воблеры, колеблющиеся и вращающиеся блесна.

- При ловле плавающие и тонущие мушки, нимфы, стримеры.

- При ловле , любые наживки животного происхождения (черви, личинки, жуки, летающие насекомые и т.п.), так же и живец. Из 4 видов летних удилищ, лучше всего использовать либо , либо удочки.

- При ловле отвесным блеснением зимой, мормышки, блесна, балансиры.

Отдельный разговор о ручьевой форели. Эта красавица самая осторожная из всех, и рыбаку надо соблюдать тишину, применять маскировку и прятаться. Здесь все — то же самое, и , только удилища стоит брать более легкого класса. Маленькие блесна и воблеры – колебалки, вертушки от 0 до 2 и осторожность, вот секрет успеха при ловле кумжи днем.

При вечерней и утренней зорьке, она не так осторожна, и частенько выходит на поверхность – собирать упавших насекомых. В этом случае уместней использовать и мушки. Нередко речную кумжу ловят и в проводку, на червя, стрекозу, кузнечика или другое насекомое. Можно использовать и малька (живца).

Кумжа – очень сильный боец, поэтому, к выбору любого удилища стоит отнестись с особой серьезностью. А невероятно нежное по вкусу мясо, удовлетворит любого гурмана.

Виды ловли: поплавочная ловля, спиннинг

Тип рыбы: хищные

Рыба: кумжа

Федеральный округ: СЗФО, ЮФО, СФО

Вид приманки: блёсны, воблеры, искусственные мушки

Сезон ловли: на открытой воде

Тип водоёма: реки, озёра, пруды, водохранилища, моря

По месту: морская, пресноводная

Семейство: лососёвые

Вид блесны: колеблющаяся

Кумжа является одним из наиболее типичных и широко распространённых представителей семейства лососёвых , причём среди рыбаков и в литературе часто случается путаница в названиях этой рыбы. Дело в том, что эта лосось бывает двух видах: проходной и пресноводной, причём последнюю часто называют форелью. Кроме того, в природе встречается довольно много форм кумжи, которые отличаются друг от друга как внешне, так и по повадкам. Основных подвидов пять, и у ихтиологов принято считать, что на нашей территории обитают пять проходных и одна озёрная разновидность кумжи.

Самое любопытное, что точная систематика кумжи вообще лишена практического смысла: эта рыба напрочь отрицает теорию Линнея и при определённых условиях одна форма спонтанно преобразуется в другую. Этот факт не гипотеза, а достоверные сведения, подтверждённые опытом акклиматизации и разведения кумжи в искусственных условиях. Именно поэтому форель и кумжу перестали считать отдельными породами рыб, и в настоящее время точно доказан факт превращения проходной кумжи и пресноводной озёрной форели друг в друга.

Окраска кумжи, её размеры и форма, а также другие биологические показатели сильно варьируются в зависимости от места обитания рыбы. Можно встретить и практически чёрный экземпляр, и очень светлый, с коротким телом, и сильно удлинённым и т.п. Бока чаще всего покрыты многочисленными красными и имеющими светлый ореол чёрными пятнами.

Кумжа – весьма распространённая рыба. Только на территории бывшего СССР встречаются следующие основные виды:

- проходная кумжа и пресноводная форель, которая в больших количествах обитает в бассейнах рек Балтийского, Белого, Баренцева и других северных морей;

- каспийская кумжа, которая, как следует из названия, водится на Каспии. На нерест рыба идёт в р. Куру, причём часть её там и остаётся, превращаясь в пресноводную форель;

- черноморский лосось, живущий в бассейнах Черного и Азовского морей.

Этот список не исчерпывающий, и к нему можно добавить ещё множество форм, например, живущую в Дагестане эйзенамскую форель, которая обитает в одноимённом озере и др.

Таким образом, мест для ловли кумжи довольно много.

Размер и вес

Размеры рыб варьируют в зависимости от условий обитания: в небольших речках жилая кумжа (форель) может быть не более 25 см., в крупных озёрах — до 1 м., массой до 8-13 кг. Проходная кумжа крупнее — до 1,4 м. Балтийская кумжа обычно имеет размеры 30-70 см. и массу 1-5 кг., хотя имеются данные о поимке кумжи, которая весила 23,6 кг. Предкавказская кумжа гораздо мельче — 1,9-7 кг. Каспийская кумжа — гигант среди лососевых, достигала массы 51 кг, однако сейчас она не превышает 12-13 кг.

Максимально известный возраст для проходных кумж — 19 лет, для озерной форели — 20 лет. Проходной и пресноводный вид, широко населяет речки северной Евразии и озёра с холодной водой. Молодь питается мелкими ракообразными и личинками насекомых и в реке проводит обычно 3-4 года (иногда более). В море живёт 2-3 года, но иногда возвращается через год. В море питается рыбой и крупными ракообразными. Жилые формы в озёрах (форель) тоже часто переходят на хищный образ жизни.

Образ жизни

Обычно кумжу относят к хищникам, однако это не совсем точно, и правильнее считать её рыбой с широким спектром питания. Любой рыбак скажет, что в её желудке можно найти всё что угодно – от мальков до личинок и жуков. Тем не мене, пристрастие к охоте в целом определяет её образ жизни, и всё основное время кумжа барражирует в толще воды, в основном предпочитая верхние слои, где много молоди корюшки, ряпушки, сельди и др.

Однако такое поведение не догма и случается, что универсальность в питании приводит к изменению формы. Интересен пример озера Охрид, которое находится на границе Македонии и Албании, где встречаются сразу две формы озёрной форели. Одна из них крупная и хищная, достигающая 10 килограммов в весе, другая – мелкая серебристая рыбка, которая питается рачками и планктоном. Эти рыбы настолько непохожи друг на друга, что их рассматривают как различные виды. А, тем не менее, это одна и та же порода!

Чаще всего кумжа является проходной рыбой, которая живёт в солёной воде, но на нерест уходит в реки, примерно так, как это делают атлантические лососи. В зависимости от конкретного местообитания нерест происходит в период с сентября до февраля. Икру самки вымётывают на мелких и порожистых участках рек, там, где имеются подходящие камни или крупный песок, куда иногда зарываются оранжевые икринки. Их немного, в среднем от 7 до 12 тысяч, зато размеры могут достигать 6 миллиметров в диаметре.

Каждая самка вымётывает за свою жизнь икру от 4 до 11 раз, причём, если она пришла на нерестилище, это ещё не означает, что она готова к икрометанию, так как состояние икры может быть таким, что вымечет она её только на следующий год. Во время нереста кумжа, в отличие от некоторых других лососевых рыб, не прекращает питаться. Вылупившиеся мальки вырастают в реке, где проходил нерест, до того времени, пока их возраст не составит 7-10 лет, после чего повзрослевшая молодь скатывается обратно в море.

Способы ловли

От правильного выбора места зависит успех рыбалки в целом. Первое, что следует сделать, это внимательно изучить береговую линию, отмечая все мысы и выступающие участки. Именно в таких местах чаще всего и можно выловить кумжу, что вполне естественно – здесь она находит больше всего корма.

Ловить кумжу предпочтительно весной, когда рыба активно охотится. В это время можно использовать относительно крупные приманки, на которые клюёт крупная рыба. Впрочем, ловить можно и летом, и осенью, правда снасти следует использовать меньшего размера. С ноября по февраль лучше всего выбирать приманки, которые интенсивно вращаются при медленной проводке. Стоит попробовать крупные колеблющиеся блесны , а также специальные воблеры для береговой ловли. Хороший эффект дают наживки с жёлтыми и ярко-алыми пятнами, а также флуоресцентные приманки. Основа всего – разнообразие, случается, что кумжу приходится просто раздразнить.

Андрей Шалыгин: Продолжая нашу новую серию материалов о Рыбах России, я в очередную подборку собрал сразу несколько интересных видов и специально с самого начала вместе с биологией даю описание местных названий рыб, бытующие в регионах. Так сказать, чтобы дурь была видна наглядно.

Несколько лет назад по поводу одной словоформы - как правильно "кумжа или кунджа" и что это такое со мной принялся спорить бывший замглавреда "Охоты и Рыбалки XXI век", а потом он же будучи главредом "Охотничьего Двора" Олег Малов.

А заодно и его редактор раздела Рыбалки того же журнала. Пытались мне рассказать досужие байки о том, что, якобы, правильно говорить не "кумжа", а "кунджа". И даже специальную статью потом в журнал поставили, чтобы закрепить результаты спора. Детская такая (или старческая, уж не знаю) практика.

Меня вообще очень веселят люди в российской охоте-рыбалке, которые образования профильного не имеют, а не только сами путаются в своих вымыслах, но потом еще и целенаправленно людей вводят в заблуждение, да еще этот бред в журнала и книгах расписывают тысячами экземпляров. З айдешь в магазин, а там тиражированная серость с золотым тиснением на полках громоздится. Правда, не особо покупается, но тем не менее, в подарок кто-то кому-то эту макулатуру приобретает. Совсем не Кутеповы с Сабанеевыми я хочу заметить.

В свое время, три года назад, я этот момент немного раскрыл в серии материалов о подводной охоте , но сейчас, раз уж я взялся виды описывать, еще раз напомню. Малов тогда мне байки наворачивал - типа это местное население правильно так на местном диалекте называет "кунджа"... Ага, только ни народность назвать не смог, ни язык тот наименовать, ни на источник сослаться, да и назвать хотябы местного жителя, носителя языка, который бы слышал что именно так правильно от предков - все вот так - с потолка выдумал, вот и все аргументы.

Рыболовы и подвохи часто мешают названия "кумжа" и "кунджа", затрудняясь как же на самом деле правильно называть этого гольца, и спорят до умопомрачения - кто умнее. Да никто. Все безграмотные. Во-первых, - "она" - мужского рода, потому как это хоть "лосось", хоть "голец" - все равно мужского, а то и среднего, потому как морфология идет от РОДА (хоть по семантике, хоть по Православию), а не от чего-либо другого. Вы его как ни называйте, - все равно никто кроме нас с Вами этого именования не знает, а пошло оно от местечкового подвида, про который и не слышал никто в мире, да и народности такой тоже никто не знает, как и языка. Ихтиологи пользуются латынью, весь мир зовет его Brown Trout. А местные именования как Вы на русский не коверкайте, - все равно правильно не получится, - аборигены сами свой язык совершенно не знают, да и письменности такой не существует, чтобы это записать правильно. Так что все инсинуации - как правильно - суть семантический эксгибиционизм не от большого ума, а от желания выпендриться.

Так что как Вы не изголяйтесь по данному поводу, - как общеупотребительно, - так и правильно. У нас теперь и кофе по всей России среднего рода, так что нам не до селькупов и ханты-мансийцев.

Но вот в описании видов внизу, я попрошу вас внимательно посмотреть на местные названия и понять, что по всей России у нас биологическое видообразование местное население склоняет кто в лес, кто по дрова. А потому у нас и кумжа - зовется и тайменем и форелью, и адаптацию морф в народе никто не представляет, и гольца зовут кумжой, и мальму форелью и гольцом, ... жуткое дело.Поэтому Вы сохраните ссылочку на этот материал, чтобы хотя бы друг-друга на форумах понимать, а то у нас язь с подъязком и плотва с чебаком и красноперкой - то одна рыба разных размеров, то разные виды... так ведь серость форумов у нас единственное образование в народе нынче. А кто там модераторы - да вот теже самые отставные редактора без образования экспертами и подрабатывают, потому как больше ни на что не годны. Ужас одним словом.

Таймень

Таймень - Местные названия

Тальмень, на Каме — стрежневой линь, лень, красуля, красная щука; биль (якут.)

Речная рыба, предпочитающая быстрые горные реки и речки; в море никогда не уходит. В стаи не собирается, держится поодиночке.

Нерест весенний, происходит вскоре после вскрытия рек, во второй половине мая и в июне; на Амуре икрометание происходит в мае в небольших речках с быстрым течением. Таймень откладывает икру в гнезда на каменистом, галечном с песком грунте, на глубине 0,5 м, и зарывает ее в песок. На Дальнем Востоке таймень избирает для нереста те же реки и те же самые места, что и кета.

Плодовитость тайменя (бассейн Амура) 10—34 тыс. икринок.

Икра донная, крупная. Двухлетки в р. Енисее достигают длины 46 см, в р. Лене — 2.1,4 см и веса 182 г.

Достигает длины 1,5 м и более, веса — до 31 кг (как исключение 65—80 кг).

Половой зрелости таймень достигает на пятом-шестом году жизни, реже на четвертом году.

Молодь до четырех-пяти лет питается беспозвоночными и мелкой рыбой. Взрослый таймень питается преимущественно рыбой, главным образом карповыми, затем тугуном (Coregonus tugun), миногой, нельмой, хариусом, щиповкой, щукой, окунем и налимом (р. Лозьва). Заглатывает иногда лягушек, утят и т. д. Кормится и беспозвоночными: личинками насекомых и самими насекомыми, а также планктоном (Cladocera и Copepoda). Наиболее разнообразно питание, осенью, не прекращается оно и зимой.

Весною, вскоре после прохода льда, в мае — июне таймень подымается на нерестилища. После нереста, с конца июня, в июле и до глубокой осени, передвигается в направлении от верхних участков реки к нижним. С утра и до полудня таймень держится в глубоких участках с быстрым течением, а со второй половины дня начинает появляться у берегов, где и охотится за собирающейся здесь рыбой.

Форель ручьевая

Форель ручьевая - Местные названия

Пеструшка, крошица, торпа, торпичка (на Онежском озере); brook trout (англ.); Bachfcrelle (нем.); backorret (норв.); pstrag (польск.); purolohi (фин.); truite (фр.); forel] backoring (швед.)

Все так называемые форели представляют (по Л. С. Бергу) ту или иную форму S. trutta и ее подвидов , отрезанную от моря и приспособившуюся к жизни в речках и ручьях.

Ручьевая форель — типично холодноводная рыба, живущая преимущественно в горных речках и ручьях, а также в равнинных речках, с песчано-галечным грунтом, с холодной, чистой водой, богатой кислородом.

Нерест происходит с сентября по март, преимущественно в октябре—ноябре, при температуре воды ниже 6—8°, на мелководных участках с быстрым течением, на каменисто-галечном грунте. Икру самка закапывает в грунт. Форель часто поднимается для нереста в верховья речек и ручьев. Плодовитость в среднем 200—1500 икринок (1—2 тыс. икринок на 1 кг веса рыбы).

Икра оранжевого цвета, диаметр икринки 4—6,5 мм. Развитие икры длится до 200 дней, при температуре воды 1—2° и до 65 дней при температуре 7—8°. Выклюнувшиеся личинки имеют длину 2—2,5 см, снабжены большим желточным мешком, который рассасывается через 20 суток.

Ручьевая форель живет до 12 лет и достигает (в исключительных случаях) 10—12 кг веса. Обычная длина 25—37,5 см, вес 0,2—0,8 кг, реже 1—2 кг.

Половая зрелость наступает на третьем-четвертом году жизни.

При благоприятных условиях ручьевая форель за два года достигает 500 г веса; в малопродуктивных водоемах в возрасте три-четыре года она имеет вес всего 80—90 г. В прудовом хозяйстве «полупорционная» форель весом 130—170 г на естественном корме выращивается на вторую-третью осень; «порционная», весом около 350 г, на третью-четвертую осень. Рационально поставленное форелевое прудовое хозяйство требует применения искусственного кормления форели, что ускоряет выращивание и увеличивает рыбопродуктивность прудов до 50 (и более) ц с 1 га.

Молодь питается мелкими ракообразными и личинками насекомых, взрослые — личинками насекомых Ephemeridae, Trichoptera,Phryganidae, особенно Chironomidae; рачками Gammaridae, мелкими моллюсками, падающими в воду насекомыми, икрой (часто собственной), рыбой (бычками-подкаменщиками, гольяном), головастиками, лягушками и даже мелкими млекопитающими.

Форель радужная

Форель радужная - Местные названия

Rainbow trout (англ.); Regenbogenforelle (нем.); truite arc-en-ciel (фр.); niji-masu (яп.).

Холодно-водная рыба горных рек и ручьев, но по сравнению с ручьевой форелью обладает более быстрым темпом роста и более вынослива в отношении высоких температур воды. В условиях прудового хозяйства выносит температуру воды от (0) 4 до 30°; оптимальная температура около 20°.

На тихоокеанском побережье Америки (а также в западной Европе и России) происходит с начала февраля до июня, преимущественно в марте—апреле, на мелководных участках с быстрым течением, на каменисто-галечном грунте. Самка закапывает икру в гальку. Плодовитость 600—2500 икринок (1600—2000 икринок на 1 кг веса рыбы).

Икра донная, нелипкая, желтовато-оранжевого цвета. Диаметр икринок 4—6,5 мм (средний 4,9—5,9 мм). Развитие икры длится 1,5—2 мес. и менее, в зависимости от температуры воды. Желточный пузырь у личинок рассасывается через 7—14 дней.

Достигает веса 0,8—1,6 кг, реже 6 кг (в прудах), и длины 50—90 см.

При выращивании в прудовых хозяйствах рост колеблется в зависимости от условий нагула. Двухлетки в прудовом хозяйстве достигают 350—450 г, трехлетки 1—1,2 кг, четырехлетки 2 кг веса. Половая зрелость наступает на третьем-четвертом году жизни.

Пища состоит из гаммарид, мелких моллюсков, личинок насекомых (Ephemeridae, Phryganidae, Chironomidae), мелкой рыбы, а также из падающих в воду насекомых («воздушное питание»).

Кумжа

Кумжа - Местные названия

Кумжа (на Белом и Баренцовом морях), таймень (на Балтийском море), форель (неправильно , на р. Луге, Финский зал.); iherus (эст.); taimins (латыш.); sea trout (англ.); Meerforelle Lachst"orelle (HeM.); sj66rret(HopB.); troc (польск.); taimen (фин.); truite de mer, truite saumonee (фр.)

Проходная рыба. Как и лосось (S. salar), для нереста входит в реки. Первые годы жизни проводит в реке, затем скатывается в море, где и живет до созревания. Зайдя в озера или в ручьи, кумжа превращается в озерную или ручьевую форель, и наоборот, форели, нашедшие выход к морю, превращаются в проходную кумжу — S. trutta.

Нерест обычно происходит в верховьях рек, в сентябре—ноябре, на песчано-галечном грунте. В р. Луге (Финский залив) кумжа нерестится позднее лосося, во второй половине ноября. Большинство тайменя в р. Вяне (Финский залив, Эстонская ССР) нерестится после двух лет пребывания в море (60%); после трех лет пребывания в море нерестится 36%, после четырех лет —3% и после пяти лет — всего 1%.

Плодовитость кумжи из р. Ковды (бассейн Белого моря) при длине ее 51,6 — 69,8 см и весе 1,4 — 4,3 кг составляет 4,7—8,3 тыс. икринок.

Икра донная. Диаметр икринок 5 — 5,75 мм (в среднем 5,3 мм). Мальки покрыты сначала крупными черными поперечно-удлиненными пятнами (стадия пестрятки). Затем окраска меняется. Молодь проводит в реке от одного года до шести лет (и даже семи). Из рек бассейна Белого моря большинство молоди кумжи скатывается в море после четырех зим жизни в реке, из рек Швеции после трех-четырех зим, из рек Норвегии после трех зим и из рек Англии после двух-трех зим жизни в реке.

В южной части бассейна Балтийского моря большинство молоди скатывается в море после одной-двух зим; в р. Вяна (Финский залив, Эстония) большинство молоди тайменя скатывается однолетними —52,7%, двухлетними скатывается 44,3% и трехлетними—-всего 3%.

Достигает длины 1 м и более и веса 8 —12 кг. Длина — до конца средних лучей хвостового плавника (в см)

Обычные размеры меньше, чем у лосося (Salmo salar): длина 30—70 см, вес 1 — 5 кг; в Поное 1,3 —1,5 кг, в Ковде 0,5 — 4 кг, в Лужской губе Финского залива около 2 кг, в р. Вяна (Эстония) около 3 кг (0,8 — 8,5 кг).

Хищник. Питается в море мелкой сельдью, килькой, песчанкой, корюшкой, колюшкой, а также ракообразными — морскими тараканами (излюбленная пища) и бокоплавами, червями и проч. В отличие от лосося кумжа питается и в реке (мелкой рыбой, беспозвоночными), но при входе в реки питание ослабевает; снова усиливается оно после нереста.

Самцы и самки, прожив в море от одного до четырех-шести лет, поднимаются в реки для нереста. В Белом море небольшие стайки кумжи начинают входить в реки сейчас же после ледохода, в конце мая и в первой половине июня. Ход продолжается 15 — 20 дней.

В Финском заливе ход в реки отдельные особи начинают весной (апрель—май); ход продолжается летом и усиливается в сентябре — октябре.

В губах южного побережья Финского залива мелкая кумжа (таймень) держится круглый год. Поднимаясь вверх по реке, кумжа чаем задерживается на плёсах под порогами. Отнерестившаяся кумжа частично скатывается в море в ту же осень, часть же проводит всю зиму в пресной воде и скатывается на следующую весну, в конце мая—начале июня.

В реках восточной части Финского залива часть кумжи, особенно самцы, нерестится прежде, чем скатится первый раз в море.

Форель озерная

Форель озерная - Местные названия

Торпа (на Онежском озере); lake trout (англ.); Seeforelle (нем.); orret (норв.); truite de lacs (фр.)

Озерная форель — озерная холодноводная форма проходной кумжи (S. trutta), не достигающая величины кумжи и никогда не уходящая в море. Для размножения входит в реки, но нерестится и в озерах. В альпийских озерах различают более темных производителей (Grundforelle) и стерильных (яловых) особей, более серебристых (Silberforelle, Schwebforelle).

Нерест происходит в сентябре—декабре при температуре воды 8°и ниже, в реках, на порожистых участках с каменисто-галечным грунтом. Нерестится и в озерах на больших глубинах, повидимому у ключей. Плодовитость озерной форели Ладожского озера (свирской форели) 4—5 тыс. икринок.

Икра донная, неклейкая. Диаметр икринок 5,25—6 мм. Развитие икры свирской форели длится 180—200 дней. Молодь остается в реке 9—11 мес, затем скатывается в озеро.

Озерная форель живет до 20 лет. Достигает веса 25 и даже 31 кг.

В Ладожском озере нередко достигает 5—6 (до кг; средний вес свирской форели 1—3 кг. В Онежском озере 8 кг, в Топозере (Карелия) более 6—8 кг (как редкость, до 18 кг); в озерах Западной Европы достигает 10—15 кг.

Молодь (до 30—35 см) питается личинками насекомых (Perlidae, Phryganidae), гаммарусами, падающими в воду насекомыми («воздушное питание»). Взрослые хищничают — поедают молодь сигов, гольцов (Salvelinus), уклеек, ельцов и т. д.

Миграции озерной форели недостаточно прослежены. Ладожская озерная форель начинает входить в р. Свирь вместе с лососем (S. salar sebago); летом она почти не входит, но осенью вновь начинает ловиться.

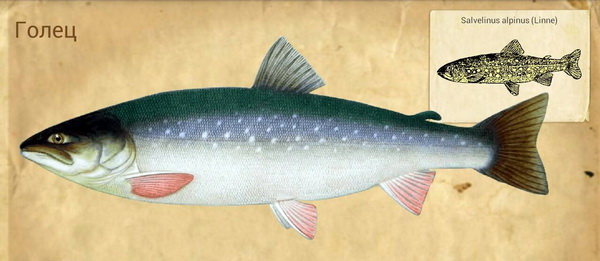

Голец

Голец - Местные названияТальма, кумжа, кунджа, кунжа (неправ.) ; charr (англ.).

Типичная холодноводная проходная рыба, весьма характерная для арктической области, размножающаяся в пресных водах, но высоко по рекам не поднимающаяся.

Нерест происходит осенью, в сентябре—ноябре в реках (на Повой Земле и Шпицбергене — в озерах).

Плодовитость гольца от (3) 4 до 21 тыс. икринок.

Икра донная, диаметром до 5 мм. В сентябре мальки достигают длины 2,5—8,5 см (на Новой Земле). Первые два-четыре года молодь проводит в пресных водоемах.

Обычная длина 30—50 см, вес 0,3—1,5 кг. Достигает длины 88 (иногда до 100) см и веса 16 кг; живет до 11—12 лет.

Пищу взрослых гольцов составляет молодь тресковых (на западном побережье Новой Земли), мойва, песчанка, керчаки, отчасти ракообразные, черви, личинки Chironomidae (мотыль) и др.; молодь в пресных водах питается личинками Chironomidae, комарами и мухами («воздушное питание»), подурами, ракообразными (Copepoda и др.).

Взрослые гольцы живут в море, откуда входят в низовья рек для нереста и зимовки. На материке (например, по берегам Чешской и Карской губ) голец входит в реки в июле—августе; на островах (Гренландия, Шпицберген, Новая Земля) входит в августе — сентябре, а скатывается из озер и рек в море в июне—июле.

Мальма

Мальма - Местные названия

Тихоокеанский голец, каменный голец, форель (неправ.), голец (на Камчатке и Анадыре) ; dolly varden trout (ам.); amemasu (яп.).

Проходная мальма водится в море, в прибрежных участках, откуда осенью входит в реки и озера для нереста. Речная форма (так называемая форель) живет постоянно в небольших горных холодноводных речках.

Нерест. В Приморье происходит в августе—сентябре, в р. Охоте, повидимому, в сентябре—октябре и ноябре, в р. Камчатке — с сентября по декабрь (в основном в ноябре), на Командорских о-вах — в декабре. Нерест происходит как в тихих ключах, так и в быстрых горных речках. Икру самка закапывает в грунт. Охотская мальма мечет икру, повидимому, не ежегодно. После первого нереста мальма не погибает и может нерестовать несколько раз в жизни. Плодовитость южной жилой мальмы (m. curilus) 160—550 икринок (в бассейне залива Петра Великого).

Развитие. Диаметр зрелых овариальных икринок (южной жилой мальмы, m. curilus) — 2,0—2,7 мм. Икра донная, длительность ее развития — несколько недель. В Приморье молодь проходной мальмы, повидимому, недолго задерживается в реках и скатывается в море вскоре после всасывания желточного пузыря. По охотскому побережью и Камчатке молодь задерживается в реках по выходе из икры в течение одного-трех лет; скатывается молодь обычно в августе (в р. Большой), сперва в предустьевые участки, а затем и дальше в море. На боках тела у молоди(«пестрятки»)имеются поперечно-удлиненные пятна, разделенные узкими промежутками. На темном фоне по бокам разбросаны мелкие светлые пятна.

Рост. Проходная мальма достигает в Приморье длины 44—74 см и веса 0,9-4,3 кг; по охотскому побережью—23—52 см, при среднем весе 0,4]кг; по западному побережью Камчатки — длины 25—50 см и веса 0,48—1,34 кг, в среднем 0,61—0,72 кг, на Анадыре —80 см длины и 5,7 кг веса (средний вес более 1 кг). Речная жилая мальма достигает в низовьях Амура и на Шан- тарских о-вах длины 33,5 см, в Приморье — не более 24—25 см. Мальма из оз. Ушки в бассейне р. Камчатки достигает длины 20—49см. в среднем 31—34 см и веса от 0,08 до 1,1, в среднем 0,35—0,47 кг. Впервые нерестится мальма на третьем-четвертом году жизни. Речная жилая мальма в южном Приморье нерестится уже при длине 16,5 см.

Питание. Пищей мальмы являются личинки и куколки водных насекомых (комаров, ручейников, подёнок и др.;, ракообразные (в реках — бокоплавы, в море — бокоплавы, мизиды, креветки), моллюски, падающие в воду насекомые. На нерестилищах лососей мальма уничтожает большое количество отложенной икры и молодь. Во многих нерестовых лососевых реках икра является основной пищей мальмы. Около промыслов и селений мальма поедает внутренности рыб, выбрасываемые в воду.

Враги. Тюлень (ларга — Phoea vitulina largha). Зимой мальма на Шантарских о-вах в большом количестве уничтолсается выдрой.

Миграции. Проходная мальма входит из моря для нереста в реки. Ход в реки начинается в Приморье в июне, на Камчатке и Командорских о-вах ~ в мае. по охотскому побережью и в районе Анадыря — во второй половине июля. Массовый ход в р. Охоте — в августе. Заканчивается ход в конце августа (Камчатка). Отнерестовавшая мальма скатывается в море; в Приморье в основном — в сентябре, не задерживаясь на зиму в реках; по охотскому побережью и на Камчатке —весной, после зимовки в реках. Охотская мальма спускается к устьям pp. Охоты и Кухтуя в конце мая, задерживается здесь в случае наличия в море льдов и уходит из низовьев рек и предустьевых участков моря к двадцатым числам июня.

Палия

Палия - Местные названия

Палия, нериус; nieriais (карел.); гбіе, гбг (норв.); піегіа (фин.У, roding (швед.).

Исключительно озерная рыба, крайне редко входящая в реки. Живет в глубоких, холодноводных озерах. Лудожная палья держится на меньшей глубине, кряжевая, или ямная,— на большой глубине (до 150 я).

Места нереста пальи в Ладожском озере расположены главным образом в северной части. Главнейшие нерестилища у о-вов Воселна и Ялая. Наиболее южные нерестилища расположены по западному берегу у Быковской мели. Места нереста в Онежском озере отмечены главным образом в северо-западной и северной его частях. Наиболее южные нерестилища на лудах Пальсельга у Андомской горы. Нерест происходит в сентябре —ноябре при температуре воды от 15° и ниже, на глубине 0,5—25 м, на местах, усеянных крупными или мелкими камнями (лудах), реясе — на песчано-галечном грунте. Разгар нереста в Ладожском озере — в первой половине октября, в Онежском — во второй половине сентября.

Плодовитость лудожной пальи Онежского озера 2,8—7,3 тыс. икринок (в среднем 4,6 тыс. икринок), ямной 0,8—2,2 тыс. икринок. Есть указания, что ямная (серая) палья нерестится весной.

Икра крупная, диаметр икринки (в среднем) 5 мм. Инкубационный период 142 дня; только что вышедшие личинки имеют длину 19—22 мм, вес (в среднем) 0,08 г. Рассасывание желточного мешка длится 25—30 дней. Через 80 дней мальки имеют вес 0,24—0,3 г (по данным Сунского рыбоводного пункта на Онежском озере). Годовики достигают длины 10 см и веса 11 г (в отдельных случаях до 30 г).

Палья — медленно растущая рыба. Достигает возраста 20 лет, длины 75 см и веса 8—9,5 кг; обычный вес 0,8—3 кг.

Палья - хищник, поедает сигов, уклею, корюшку и других рыб.

В Ладожском озере палья по вскрытии озера подымается из глубин и подходит к берегам на более мелкие места — от 30 до 50 м глубины. С повышением температуры воды отходит в самые глубокие части озера (80—150 м). Осенью палья вновь подходит к берегам на нерестилища.

Нерестится весной, почти одновременно с нерестом хариуса. Массовый нерест в Ангаре— в конце апреля и в мае, при температуре воды 2,5—5° и выше. Нерест в Амуре — в мае. Продолжительность нереста около месяца.

Из крупных рек входит для нереста в мелкие, где и держится после нереста. Из оз. Байкал входит для нереста в реки вслед за проходом льда.

Плодовитость байкальского ленка (р. Ангара) весом 0,8 —1,2 кг 2—3 тыс. икринок; колымского весом 1,2—1,5 кг 3,5—5Д тыс.; амурского 4,7—7,5 тыс., в среднем 6,5 тыс.

Икра донная, неприлипающая. Диаметр овариальных (ястычных) икринок перед нерестом 4—4,5 мм; диаметр развивающихся икринок после набухания 5,5—6 мм. Инкубация длится до 28 дней при сумме температур 174°. Личинка выклевывается с очень большим желточным мешком, который рассасывается через 15 дней.

Сеголетки за лето вырастают до 6,6—10 см (Колыма). В бассейне Амура мальки ленка держатся всю зиму на нерестилищах кеты и горбуши.

Достигает длины 69 см (абс.) и веса — 2,4 (и до 3—4 кг), как исключение — до 6—8 кг.

В уловах обычно преобладают особи весом 0,5—1,5 кг (в низовьях Амура 0,86 —1,6 кг). Особи длиною 46—50 см и весом 1—1,2 кг половозрелы.

Питается мелкой рыбой (молодь хариуса, налима, девятииглая колюшка, подкаменщик, пескарь и др.), личинками насекомых (ручейники, Chironomidae), взрослыми насекомыми, бокоплавами, пожирает также икру и мальков лососевых рыб и, иногда, мышей, лягушек и водяных крыс.

Весной идет вверх по речкам для нереста, после нереста держится в этих же речках. Однако в Лене, Енисее, Колыме и летом попадается не только в притоках, но и в самих этих реках. Осенью замечается скат по речкам (на зимовку) в более нижние, глубокие участки. Ловится зимой и в озерах (Зайсан, Марка-куль).

Хариус

Хариус - Местные названия

Гариус, хайруз, харьюз, харез, «серьез-рыба» (Унжа), жиган (мелкий хариус), «улов» (средний хариус, на Печоре), кутема (Башкирия, Молотовская и Чкадовская обл.); ком (зыряне-ижемцы); туи (ненцы); aru (эст.); alata (латыш.); grayling (англ.); Asche (нем.); harr (норв. и швед.); harjus (фин.); ombre comrnun (фр.).

Пресноводная рыба. Населяет преимущественно реки с быстрым течением и низкой температурой воды; держится обычно выше и ниже порогов и перекатов. Встречается и в озерах. Больших скоплений не образует. За исключением периода нереста, держится небольшими стаями или поодиночке.

Нерест происходит весной, в марте — июне, вскоре после таяния льда. Икра откладывается обычно не в основном русле реки, а преимущественно в притоках, на галечном или каменистом грунте. Хариус мечет икру и в озерах, на каменистых участках, на глубине редко более 4 м. Нерест в северной части Ладожского озера начинается при температуре воды от 5,5°.

Плодовитость около 10 тыс. икринок; плодовитость хариуса из р. Илыча (приток верхней Печоры) — 2—9,5 тыс. икринок.

Икра донная, неклейкая, крупная. Диаметр икринок 3—4 мм. Развитие икры при температуре воды 8—10° длится 20—25 дней.

Достигает длины 50 см и веса 2,8 кг (обычно 0,5—1 кг). Средний вес добываемых хариусов 0,2—0,3 кг; в северо-восточной части Онежского озера длина 30—35 см, вес 0,4 кг.

Половой зрелости хариус достигает в возрасте трех-четырех лет.

Основная пища — водные беспозвоночные (амфиподы, изоподы, моллюски и др.), личинки насекомых (ручейников, хирономид), воздушные насекомые (жуки, мухи и др.), реже молодь рыб, мелкие млекопитающие (землеройки, полевки). На нерестилищах пожирает икру многих рыб (лосось, форели, сиги), а также и свою икру.

В реках живет обычно на ограниченных участках, откуда уходит лишь в период нереста и поздно осенью. Зимует в более глубоких участках реки.

Хариусы, живущие в озерах, для икрометания входят в реки. В южной Карелии хариус входит в реки зимой, нерестится весной (апрель, май). Скат отнерестовавших особей в озера обычно происходит вскоре после нереста, но затягивается и до осени.

Тихоокеанские лососи (горбуша , кета, кижуч, нерка, сима, чавыча), тихоокеанские форели и гольцы . Кумжа обитает в бассейне Баренцева моря и бассейне реки Печоры . Есть еще виды кумжи, которые обитают в Аральском, Балтийском и Каспийском морях, в озерах Дагестана и даже в Средиземном море. Такой широкий ареал обитания кумжи связан с тем, что это очень экологически пластичный вид лососевых. По большому счету кумжа является форелью , которая живет не в реке, а в океане. Известны случаи, когда мальки кумжи, заселенные в ручьи и небольшие реки превращались … в обычную форель.

Говорить в едином ключе о морфологии и внешнем виде кумжи чрезвычайно сложно, т.к. она очень пластична и изменчива. Все зависит от места обитания рыбы, кормовой базы и климата водоема. Но все же есть некоторые признаки, которые отличают кумжу от того же лосося: так, в отличие от лосося у кумжи число чешуй в поперечном ряду меньше. Как и у форели у кумжи корпус тела выше и ниже боковой линии покрыт многочисленными черными пятнами со светлым ореолом вокруг. На боках также есть красные пятна. В реках окраска коричневатая на спине с серебристым оттенком на боках. В крупных озерах кумжа имеет преобладающую серебристую окраску, как и в океане. Размеры рыб сильно зависят от условий обитания: в небольших речках жилая кумжа (форель) редко достигает длины более 25 сантиметров, в крупных озерах — доходит до 1 метра с массой до 8-13 кг. Проходная кумжа уже значительно крупнее — до полутора метров. Каспийская кумжа — гигант среди лососевых, достигала массы 51 кг, однако на сегодняшний день она не превышает 12-13 кг. Благодаря огромным размерам и массе, а также наличию большого сходства с сёмгой , систематики считали каспийскую кумжу своеобразным подвидом сёмги. Лишь в недавнее время (1980-е гг.) установили, что это сильно изменившаяся в процессе эволюции форма кумжи . Проходная кумжа живет максимум 19 лет, озерная чуть побольше — до 20 лет.

Молодняк кумжи

планктофаг, т.е. питается мелкими ракообразными и личинками насекомых. Такой режим питания сохраняется до возраста 3-4 года (иногда более). В море живет 2-3 года, но иногда возвращается через год. В море кумжа предпочитает хищничать, т.е. питается мелкой рыбой (ряпушка, пестрянка, песчанка) и крупными ракообразными. Жилые формы в озерах (т.е. форель) тоже часто переходят на хищный образ жизни. В поисках пищи кумжа плавает в толще воды, придерживаясь верхних слоев.

В целом, если говорить собственно о кумже

(т.е. отделить ее от форели), то надо сказать, что она является строго проходной рыбой, которая лишь нерестится в реках. Процесс нереста кумжи схож с нерестом сёмги. В зависимости от мест распространения, сроки нереста варьируют от сентября до февраля. Икрометание происходит на мелких и порожистых участках рек, икра или выметывается на камни и крупный песок, или зарывается в ямки. Средняя плодовитость кумжи — 7-12 тысяч икринок; икра оранжевого цвета, крупная, достигает 5-6 мм в диаметре. Нерестилища располагаются как в верховьях рек, так и в среднем течении. Место икрометания зависит от порожитости реки, т.к. кумжа не способна преодолевать большие и длинные пороги, поэтому, останавливается перед первым крупным. Зачастую, именно из-за этого, кумжа нерестится не в верховьях рек, а в устье или в приустьевом участке. Кумжа

мечет икру от 5 до 10 раз в жизни. Однако, у нереста кумжи есть серьезно отличие от нереста сёмги — во время нерестового хода кумжа не прекращает питаться. Быстрое, но "покойное" течение, граничащее с бурной струей, при наличии больших камней и при достаточной глубине (до 2 — 2,5 м) — прекрасное место для ловли кумжи

на спиннинг или нахлыст.

Поклевка у кумжи достаточно резкая. После подсечки рыболову следует оценить улов, поскольку спешка может привести к потере трофея. Но, утомив рыбу, вывада на берег становится делом довольно простым, а в случае зимней рыбалки на кумжу становится несложно ввести ее в лунку. Вообще, без большого запаса лески невозможно вытащить кумжу весом 3-5 кг. Рыбалка на кумжу всегда трудовая.

Тип приманок, блесен, их оснастка, техника ловли кумжи

не отличаются от тех, что применяются при рыбалке на семгу. В связи с тем, что кумжа несколько мельче семги, есть возможность облегчить спиннинговую/нахлыстовую снасть. Прочность лески или шнура можно снизить до 7 — 8 кг, а длину его уменьшить до 100 — 120 м. Если рыбалка на кумжу проходит на морском побережье, то при себе надо иметь подсак. На морском побережье кумжа хорошо клюет на блесну. Очень хорошо работают удлиненные, узкие колеблющиеся блесны (так называемые «ивовые листья), имитирующие песчанок. Песчанка и ряпушка — любимая добыча кумжи. Довольно уловисты небольшие воблеры. Блесну или воблер надо проводить медленно. При подмотке лески периодически делать паузы.

Кумжей называется рыба семейства лососёвых, богатая полезными элементами с очень вкусным мясом. Поймать её мечта многих любителей рыбной ловли. Однако непрофессиональные рыболовы довольно часто путают молодую особь этой рыбы с форелью. Давайте разберёмся, что представляет собой рыба кумжа.

На балтийском море Кумжу называют лососем - тайменем, имеющую своеобразный окрас. По бокам её тело пестрит многочисленными чёрными «конопушками», сродни леопардовому «наряду», который она может видоизменять в брачный период. К примеру, появление розовых, округлых пятен у самцов.

Рыба Кумжа

Кумжа, как и сёмга - проходная рыба, входящая в европейские реки от южной части Пиренейского полуострова, до севера на Печоре. А также не обходит она стороной Чёрное, Белое и Аральское моря. Исландия является её западным пунктом естественного распространения.

Кумжа, как и сёмга - проходная рыба, входящая в европейские реки от южной части Пиренейского полуострова, до севера на Печоре. А также не обходит она стороной Чёрное, Белое и Аральское моря. Исландия является её западным пунктом естественного распространения.

По своему размеру Кумжа достигает 30–70 см в длину и до 5 килограммов живого веса. Хотя иногда вырастает и до 13 килограммов. Наряду с сёмгой, она тоже является ценной промысловой рыбой.

Образ жизни

Нерест Кумжи может происходить как в верховьях рек, наряду с лососёвым видом, так и в мелких притоках или холодноводных озёрах. Рыба предпочитает пресную воду, поэтому придерживается приустьевых районов, не совершая в моря больших миграций. Молодняк кумжи очень похож на пеструшку лосося. В пресной воде он проводит от трёх до семи лет.

Галерея: рыба кумжа (25 фото)

Кумжа - рыба бассейна Балтики

Кумжа этого бассейна покидает пресную воду обычно раньше. Это происходит на второй или третий год её жизни. За несколько лет морского раздолья она вырастает до 60 сантиметров с первоначальных двадцати. В отличие от сёмги, процесс роста происходит медленнее. По некоторым наблюдениям, на время зимовки кумжа перебирается из морей в речные долины.

Кумжа Чёрного и Азовского морей

Кумжу, живущую, в Азовском и Чёрном морях относят к особому подвиду черноморского лосося. От типичных форм он отличается количеством жаберных тычинок, которых явно побольше и высотой хвостового стебля. Окрас черноморского лосося тоже различается. Чёрные пятна, которые характерны для кумжи, иногда совсем отсутствуют. Весной этот редкий подвид заходит на нерест в пресные воды черноморского побережья. А зимой нерестится в районе Сухуми. Черноморская кумжа обычно достигает 7 килограммов. Хотя в некоторых случаях может вырастать и до 24, что намного превышает вес типичной кумжи.

Кумжа Каспийского моря

Во времена соединения Каспийского и Азовского морей в Каспий, по-видимому, мигрировала кумжа, образовав там новый подвид каспийского лосося. Каспийская кумжа имеет большое сходство с черноморским лососем и сёмгой. Основным отличием каспийского лосося является более низкий хвостовой стебель. Его считают самым крупным лососем Европы. Зафиксированы случаи ловли этого вида, достигающей 50 килограммов . Большое сходство каспийского лосося с сёмгой, давало повод на протяжении долгого времени считать его подвидом сёмги. И лишь недавно было установлено сильное отклонение в строении зародыша кумжи привело к её новой форме, что и явилось родоначальником каспийского подвида.

Для нереста каспийский лосось обычно заходит в реки западного берега. В Куре его больше всего, где он служит хорошим объектом промысла, а также встречается в Тереке и Араксе. Каспийский лосось размножается также и в искусственных условиях на специализированных рыбоводных заводах.

Яровые и озимые формы каспийского лосося

Нерест яровой формы каспийского лосося происходит в Куре. В октябре он поднимается относительно невысоко по реке с практически созревшими половыми продуктами, где и нерестится. Это не очень крупный лосось весом до 12 килограмм .

Озимая форма крупнее и её половые продукты развиты слабо. Нерестится она обычно в конце года (точнее, декабрь-январь) и средний вес её достигает 15 килограммов . Поднимается озимый лосось при этом достаточно высоко, вплоть до истоков Арагви и созревает в реке почти до года.

Озёрная форель

Там, где есть проходная форма и достаток пресной воды, позволяющий не выходить в море, нашли своё пристанище для созревания форели. Это одна из озёрных и ручьевых форм кумжи.

Среда обитания озёрной форели - холодные озёра с чистой и прозрачной водой. Порожистые и быстрые реки, впадающие в озёра, служат основным местом нереста озёрной форели. Обычно озёрная форель меньше проходной кумжи, но иногда, к примеру, в Ладожском озере, она достигает почти 10 килограммов. Во время брачного периода приобретают яркую окраску, напоминающую «наряд» кумжи.

Озёрную форель можно встретить в северо-западных озёрах нашей страны, а также в озёрах Финляндии, Норвегии, Швеции. Черноморские и каспийские подвиды кумжи образуют весьма разнообразные озёрные формы по их многоликой окраске и образу жизни.

Ручьевая форель

Часть икры, откладываемой озёрной форелью превращается в пестряток, которые скатываются обратно в озеро. А большая часть превращается в обыкновенную или ручьевую форель, которая попадает в ближайшие речки или ручьи, созревая там.

Ручьевая форель вырастает всего до 35 сантиметров длиной и средний вес её составляет от 200 до 500 грамм. Хотя в редких случаях может достигать 2 килограммов . Их окрас очень ярок:

- тёмная спинка,

- белое или золотистое брюшко,

- по бокам и плавникам разбросаны чёрные, красные и оранжевые мелкие пятна, окружённые светлым ободком.

Окрас ручьевых форелей обычно сочетается с цветом воды и грунтом водоёма, где они обитают, а условия внешней среды определяют их размеры и вес. Чем больше ручей и насыщеннее различными моллюсками и личинками насекомых, которыми питается форель, тем соответственно крупнее и рыба. Крупная форель может питаться также мелкой рыбой или головастиками лягушек.

Ручьевая форель (пеструшка)

По своему подобию и образу жизни форель ручьевая напоминает пеструшку. Да она, в принципе, ею и является. Своей половозрелости пеструшка достигает в ручье. География распространения пеструшки довольна обширная. Она обитает практически везде, где живёт проходная или озёрная кумжа. Её пристанищем являются горные ручьи Марокко, Туниса, Алжира, Португалии, Франции, Испании, Корсики, Сицилии, Сардинии, Греции и Малой Азии. А также верхнее течение Евфрата и Амударьи.

Когда средиземноморский климат был значительно холоднее, там обитала проходная кумжа. И эти рыбки прижились здесь с того времени.

Пеструшка не является объектом промыслового значения. Так как быстротекущие и малокормные речки не в состоянии прокормить растущую и многочисленную популяцию этого вида для его промыслового оборота. Хотя форель - замечательный объект для любительской рыбной ловли на удочку. Хорошей наживкой для неё является червь, мелкая рыбка или искусственная мушка. На спиннинг неплохо идёт форель покрупнее - озёрная .

Ручьевую и озёрную форель, так же как проходную кумжу

, давно разводят искусственным путём. Сначала её подсаживали в озёра и ручьи, с подходящими условиями проживания, и добивались неплохих результатов. Впоследствии от природной акклиматизации стали переходить к искусственным методам разведения. Для этого икра искусственно оплодотворяется и зарывается в галечный речной грунт таким же образом, как делает это в природе форель.

Ручьевую и озёрную форель, так же как проходную кумжу

, давно разводят искусственным путём. Сначала её подсаживали в озёра и ручьи, с подходящими условиями проживания, и добивались неплохих результатов. Впоследствии от природной акклиматизации стали переходить к искусственным методам разведения. Для этого икра искусственно оплодотворяется и зарывается в галечный речной грунт таким же образом, как делает это в природе форель.

Зачастую закладка икры осуществляется с помощью специальных деревянных ящиков или инкубаторов на рыбоводных заводах. После выхода мальков из икры, когда у них рассасывается желточный пузырь, их подкармливают мелкими живыми ракообразными. Или растирают в кашицу дешёвые продукты животноводства (сердце, селезёнку, печень, мозг) и добавляют в рыбий рацион.

После того как молодая форель подрастёт, её можно подкармливать

- творогом,

- мясом рыб и лягушек,

- кровяной и костной мукой.

По достижении 5–10-граммового веса форель выпускается в естественную среду обитания. В настоящее время широко практикуется её выращивание до двух - трёхлетнего возраста в специализированных выростных прудах. Обильное и правильное кормление форели может принести более 50 центнеров с одного гектара выростного пруда ежегодно.

Разведение и акклиматизация кумжи и форели изменили взгляды на их систематику. Раньше они считались обособленными группировками. Ручьевая и озёрная форель

выделялась в отдельные виды.

Разведение и акклиматизация кумжи и форели изменили взгляды на их систематику. Раньше они считались обособленными группировками. Ручьевая и озёрная форель

выделялась в отдельные виды.

Сейчас считают доказанным, что озёрная и ручьевая форель, а также проходная кумжа переходит легко друг в друга. К примеру, выпущенная в Балтийское море форель быстро растёт, приобретая серебристый цвет. После чего она возвращается на нерест уже в облике кумжи.

Жилая и проходная формы составляют единое и совместно нерестующее стадо. Недостаток самцов проходной кумжи компенсируется мужскими особями ручьевой форели, где они преобладают.

Ловится кумжа в морских прибрежных водах, озёрах и реках. Предпочитает держаться в глубоких местах на границе быстрого течения и спокойной воды. Хотя в поисках пищи часто появляется и на мелководье. Ловить её можно

Ловится кумжа в морских прибрежных водах, озёрах и реках. Предпочитает держаться в глубоких местах на границе быстрого течения и спокойной воды. Хотя в поисках пищи часто появляется и на мелководье. Ловить её можно

- на спиннинг,

- нахлыст,

- дорожку,

- поплавочную снасть.

Ловля кумжи поплавочной снастью

Для ловли поплавочной снастью используют удочку длиной около пяти метров . Такая длина удочки обусловлена постоянным перемещением вдоль реки, где растут густые кустарники. Поиск мест обитания рыбы путём постоянных перемещений будет затруднителен с длинной удочкой. В качестве приманки обычно используют червя или опарыша. Снасть забрасывают по течению в поиске предполагаемого места обитания рыбы. Выставлять глубину нужно на разные уровни, потому что кумжа во время жора ищет еду независимо от глубинных слоёв водоёма.

Ловля спиннингом

В утренние часы обычно самый лучший клёв . При ловле на спиннинг проводка делается плавно и медленно. Приманкой обычно служат блёсны до 15 грамм, которые нужно подбирать исходя из времени года.

В тёплое время, когда хищница предпочитает большие глубины, выбирают вращающиеся блёсны. В осенне-весенний период пользуются воблерами, которые рассчитаны на медленную проводку. Хотя не стоит забывать, что кумжа непредсказуемая рыба, поэтому иногда стоит и поэкспериментировать.

Ловля кумжи - нахлыст

Такая ловля применяется не только любителями, но и рыболовами, увлекающимися спортивной рыбалкой, которая предусматривает гуманное отношение к рыбным трофеям

. Ведь использование однокрючкового нахлыста снижает вероятность нанесения травмы для рыбы.

Такая ловля применяется не только любителями, но и рыболовами, увлекающимися спортивной рыбалкой, которая предусматривает гуманное отношение к рыбным трофеям

. Ведь использование однокрючкового нахлыста снижает вероятность нанесения травмы для рыбы.

С помощью нахлыста, сухих мушек и плавающих шнуров кумжу можно ловить всё лето вплоть до сентября. Снасти забрасываются на всплеск воды. Клюнувшая рыба просто так не сдастся и окажет сильное сопротивление. Для этого нужно запастись не только терпением, но и специальными рыболовными приспособлениями.

В ста граммах сырой, нежной и не особо жирной кумжи содержится порядка 100 килокалорий . Поймав её, вы получите не только достойный трофей, но и чувство морального удовлетворения победителя. И на десерт - красивый снимок с добычей в свою фотогалерею.